云梦睡虎地秦简作为载有秦代法律的珍贵文本,是研究中国古代法律发展脉络的关键节点,对当代法治建设意义重大。为寻求睡虎地秦简所蕴涵的秦简智慧在当今社会的创造性发展与创新性转化,9月7日-11日,湖南大学法学院“秦简鉴今,法治润乡”团队赴云梦县开展“三下乡”实践调研活动。

秦简薪火传法脉,云梦新章惠民心

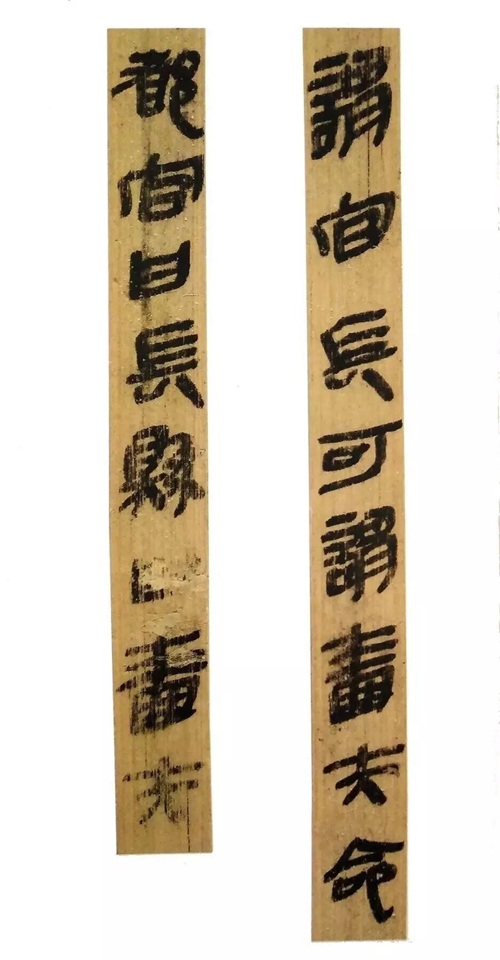

实践团队在云梦县政法委秘书长尹华清的带领下,前往云梦县人民法院,云梦县税务局,云梦县社会治安综合治理中心等地,感受秦简文化在社会治理中的现代印记。在法院,以秦简形式镌刻的法官座右铭,吸引实践团队驻足。两千年前,小吏“喜”以竹简为鉴,镌刻《为吏之道》,垂范后世;今朝,当代法官以法廊为镜,悬箴言于通途,自省初心。随后,实践团队还来到综治中心特设的“阿玲热线”栏目。它借广播传法理,于乡间讲案例,将法条化为亲切的乡音,将正义送入寻常巷陌,让古老的法治智慧,在新时代绽放出璀璨光芒。

(云梦县人民法院陈列的以秦简形式镌刻的法官座右铭)

普法声声传古韵,问卷笔笔探民情

走进杨店社区,实践团队开展法治宣传与问卷调研活动。队员们手持宣传册,不仅向村民展示了秦简的实拍图片,解读其蕴含的法治理念,更将村民日常生活中遇到的土地、婚姻等现代法律常识印于宣传册内页,实现了秦简文化普及与现代法治宣传的同频共振。村民们听得认真,问得仔细,他们热情地拿出手机,通过小程序完成调查问卷。

(队员耐心指导居民填写问卷)

驻足千年遗墨侧,倾听古今法治声

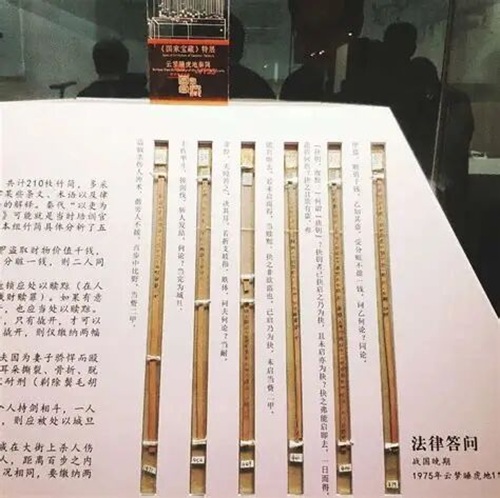

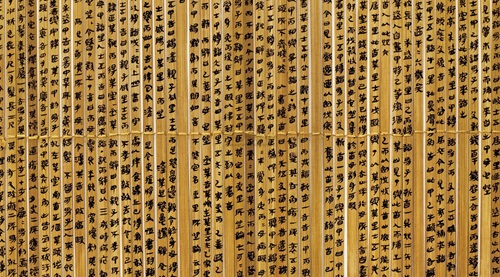

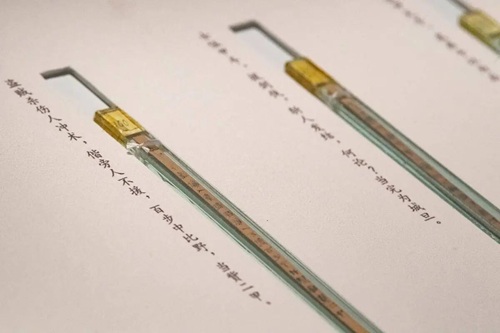

在云梦县祥山博物馆,实践团队开启了一场与千年法律智慧的深度对话。博物馆内,睡虎地秦简展品成为焦点,其上镌刻的秦隶字迹端秀严谨,一笔一划间,将秦代法律思想与制度鲜活地呈现在队员眼前。博物馆巧妙融合实物展览与数字化互动,打破时空壁垒,使团队成员不仅直观感受到秦朝法律的严谨与智慧,更深刻领悟到这份古老遗产在当代焕发出的传承与创新活力。

(实践队员观赏博物馆藏品)

守护人传文明火,求知者承治学灯

9日下午,实践团队结合近日实地实践的收获,围绕简牍文化的当代传播、法治宣传的创新路径等议题,同云梦县司法局副局长毛洪波老师及“简牍文化守护人”刘俊明老师展开深入交流。

(实践团队与基层机关负责人洽谈)

在谈及秦简文化推广的挑战时,毛洪波老师坦言,初期曾因秦简内容枯燥、宣传形式单一而面临推广难题。但政府通过针对不同年龄段的居民定制差异化内容,并借助数字技术呈现秦简文化等方式,提升了秦简文化的吸引力与普及度。刘俊明老师则从专业角度介绍了秦简的实物保存技艺与背后的历史故事,为队员们构建了一幅立体的简牍文化图景。此外队员们还了解到,云梦县正通过举办学术论坛、编创法治文艺作品等多元举措,推动秦简文化与现代法治深度融合,让两千年的古老智慧真正“活”在当下,融入百姓生活。

(毛洪波与刘俊明老师发言)

时光荏苒,简牍无言,却承载着千年的回响。此行,青年学子触摸到了中华法治文明的根脉,更在“守护人”与“求知者”的薪火相传中,读懂了传承的重量与创新的使命。古老的律法,因青春的解读而焕发新生;楚地的风骨,因实践的足迹而愈发清晰。

云梦睡虎地秦简 简介

云梦睡虎地秦简是1975年在湖北省云梦县出土的重要文物,包含1155枚竹简,记录了秦朝的法律、行政文书及其他文化内容,具有重要的历史和学术价值。

01出土背景

云梦睡虎地秦简,又称睡虎地秦简、云梦秦简,1975年12月在湖北省云梦县睡虎地的秦墓中出土。这批竹简是我国首次发现的秦代简牍,长约23.1至27.8厘米,宽约0.5至0.8厘米,字数超过4万字,书写时间大致为公元前256年至公元前217年,涵盖了秦昭王至秦始皇时期的内容。

02涵盖内容

云梦睡虎地秦简的内容丰富,主要包括秦朝的法律制度、行政文书、医学著作以及占卜书等。其中,法律文书和古代数术书是其主要内容,反映了当时的法律体系和社会生活。这些竹简的书写采用了古隶体,显示了篆书向隶书转变的过程,具有重要的书法艺术价值。

03历史价值

云梦睡虎地秦简不仅为研究秦朝的政治、法律、经济、文化等方面提供了珍贵的实物依据,还为书法史的研究提供了重要资料。简牍中记录的法律文书,如《秦律十八种》,为了解秦代法律体系提供了重要的参考。此外,简中还包含了关于土地测量的数学计算方法,显示了古代数学在实际政务中的应用。